Geschichte des Ringlokschuppens

Denkmal der Industriekultur

"Der ehemalige Ringschuppen des Broicher Bahnhofs wurde um 1875 eingerichtet. In seiner heutigen Form besteht er seit 1918. In den Jahren 1914-1918 wurde die halbkreisförmige, eingeschossige Halle für Busse, also als Kraftwagenhalle umgebaut. Die in unverändertem Bauzustand überkommene Backstein-, Stahl- und Glaskonstruktion ist ein inzwischen sehr selten gewordenes Beispiel dieser Industriebaugattung. Die Anlage ist bedeutend für die Geschichte des Menschen, Arbeits- und Produktionsverhältnisse."

- Eintragung als Denkmal der Industriekultur vom 06. Oktober 1988

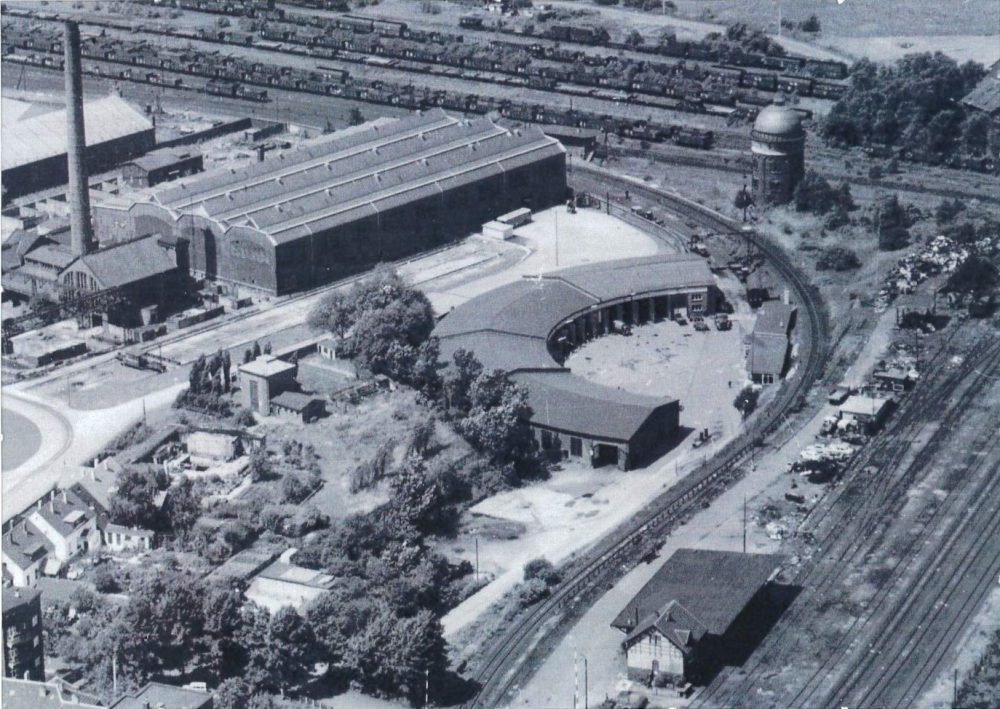

Das Gebäude, entstanden um die Jahrhundertwende im Rahmen des damaligen Reichsbahnausbesserungswerks Speldorf, diente bis zur Zerstörung der vorgelagerten Drehscheibe im Jahre 1943 zur Unterstellung von Dampflokomotiven, die vom zugehörigen Wasserturm versorgt wurden.

Zwangsarbeitslager im Reichsbahnausbesserungswerk

Während der Kriegsjahre ab 1942 wurden in Mülheim fast 25.000 Frauen, Männer und Kinder als Zwangsarbeiter*innen ausgebeutet. Über das ganze Stadtgebiet verteilt existierten mindestens 55 große Zwangsarbeiterlager und etwa 100 weitere Orte, an denen Zwangsarbeiter*innen untergebracht waren.

Zwangsarbeit war auch in Mülheim ein fester Bestandteil der faschistischen Herrschaft. Von der Zwangsarbeit profitierten in Mülheim insbesondere Großbetriebe und Konzerne wie Thyssen, die AEG und die Deutsche Reichsbahn.

Auch das Gelände um den Ringlokschuppen war Standort von verschiedenen zentralen Zwangsarbeitslagern:

RAW Heerstraße und Duisburger Straße, kleines und großes Lager Bergstraße, Thyssen „Hüttenlager“.

In den verschiedenen Lagern auf dem Gelände waren insgesamt etwa 5.000-6.000 Menschen untergebracht.

Die Deutsche Reichsbahn verdiente an den Transporten der Zwangsarbeiter*innen aus Osteuropa nach Deutschland und beschäftigte selbst Zwangsarbeiter*innen. Vor allem wurden verschleppte Menschen aus der Ukraine zur Arbeit für die Deutsche Reichsbahn gezwungen.

Allein im Reichsbahnausbesserungswerk, zu dem auch der Ringlokschuppen gehörte, waren es laut Zeitzeugen bis zu 1.000 Zwangsarbeiter*innen, darunter auch Kinder:

„Der Transport erfolgte in Viehwaggons, ohne Essen und Trinken; sie kamen völlig ausgehungert hier an. Der Jüngste der Verschleppten bei uns im Betrieb war 11 Jahre alt.“

Die Zwangsarbeiter*innen aus dem Osten waren völlig der Willkür ihrer

Bewacher ausgeliefert, im Betrieb bei der Zwangsarbeit und in den

Lagern. Wer sich gegen Schikanen auflehnte, und sei es auch nur durch

„Aufsässigkeit“ oder „Bummelei“, war in Gefahr, einer „Sonderbehandlung“

unterzogen zu werden.

Im Klartext hieß dies: Tod durch Erhängen oder Erschießen.

Weitere Informationen zur Zwangsarbeit in Mülheim an der Ruhr unter dem NS-Regime gibt es folgendem Link: https://erinnerungsorte-zwangsarbeit-muelheim.de/

Nach dem 2. Weltkrieg

Ab den fünfziger Jahren war im Ringlokschuppen bis 1968 die Zentralstelle der Bundesbahnbusse untergebracht.

Anschließend wurde das Gebäude von einem im Gelände ansässigen Fuhrunternehmen lediglich als Reparaturwerkstatt genutzt.

Umgestaltung zur Landesgartenschau

Für die Landesgartenschau 1992 wurde das Areal zwischen Ruhr und Ringlokschuppen zu einem großen Park umgestaltet und das Gebäude in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde völlig neu strukturiert und erweitert.

Heute gibt es vier Theaterbühnen im Inneren des Gebäudes und davor eine Freilichtbühne an der Stelle der ehemaligen Drehscheibe. Der Ringlokschuppen Ruhr ist eine Koproduktionsstätte für zeitgenössisches Theater, Performance und Tanz in Mülheim. Regionale und internationale Künstler, aktuelle gesellschaftliche Diskurse und vielfältige Kunstformen treffen hier aufeinander. Neben der Vielzahl von Produktionen im Theaterraum initiiert das Theater partizipative Kunstprojekte im Stadtraum.